Alain Peyrache sensei d'aïkido traditionnel sôke EPA-ISTA

Vous êtes sur le nouveau site

🔍 aikido-peyrache-art-martial.com

A propos de ce site (notes des auteurs)

- Le site est en cours d'actualisation

- En tant qu’uchi deshi (auteurs de ce site), il est de notre devoir de ne pas trahir l’enseignement reçu de notre sensei.

- Ce site nous offre l’opportunité de faire le point sur nos connaissances et de mesurer nos limites dans la compréhension de l’aïkido.

- À l’instar de tous les pratiquants, comme notre sensei Alain Peyrache ou Tamura sensei, nous nous considérons au service de l’aïkido du fondateur, que nous nous efforçons de préserver au mieux pour les générations futures.

- Un effet inattendu et précieux : d’autres pratiquants nous ont spontanément proposé leur aide. Nous l’avons acceptée avec gratitude et joie.

- L'ancien site

- n'est plus accessible avec le nom de domaine

https://www.aikido-peyrache-art-martial.com/

En attendant la mise à jour complète du site, vous trouverez dans le menu de la page en haut, des liens vers nos sites qui abordent certains sujets souvent consultés. - Ce site sera régulièrement actualisé.

- Pour le moment, ses pages reprennent des sujets déjà abordés sur certains de nos autres sites. Le contenu évoluera donc progressivement.

- Un dialogue ouvert lors des stages d’Alain Peyrache sensei

- Le contenu du site est conçu à partir des stages d’Alain Peyrache sensei, en collectant les questions posées anonymement par les pratiquants afin de garantir la liberté d’expression et de donner la parole aux élèves.

- Comme chacun peut le constater, il répond sans détour à toutes les questions, sans en avoir connaissance à l’avance, à l’image d’une interview télévisée.

- Il faut bien l'avis des élèves aussi

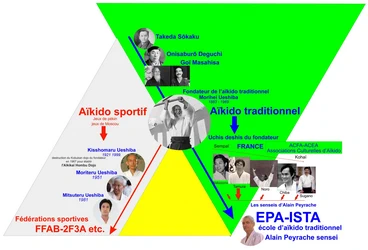

- Nous avons choisi de suivre l’enseignement d’Alain Peyrache sensei, à l’école d’aïkido traditionnel EPA ISTA, l’un des rares maîtres à transmettre avec rigueur et compétence la tradition orientale, fidèle à l’enseignement du fondateur, à travers Tamura sensei, son professeur.

- Il ne parle jamais de « son » aïkido, mais toujours de celui du fondateur ou de l’enseignement reçu de ses maîtres, élèves directs du fondateur, et en particulier de Tamura sensei.

- 1. Une filiation directe et respectueuse

-

-

L’héritage de Tamura Sensei :

Nobuyoshi Tamura était l’un des derniers uchi-deshi (élève interne)

directs de Morihei Ueshiba.

Il a transmis un aïkido insistant sur la rigueur technique, la dimension

spirituelle, et le respect de la tradition

japonaise.

Alain Peyrache, en tant qu’élève direct de Tamura, perpétue cet enseignement sans le déformer par des ajouts personnels ou des adaptations “modernes”. -

Pas d’ego, pas de “marque personnelle”, de besoin de

reconnaissance :

A. Peyrache Sensei ne parle pas de “son” aïkido, mais de celui du

fondateur.

C’est une marque de respect et d’humilité, qui contraste avec la tendance actuelle à “créer son propre style” pour se différencier ou se vendre.

-

L’héritage de Tamura Sensei :

Nobuyoshi Tamura était l’un des derniers uchi-deshi (élève interne)

directs de Morihei Ueshiba.

Il a transmis un aïkido insistant sur la rigueur technique, la dimension

spirituelle, et le respect de la tradition

japonaise.

- 2. Un enseignement ancré dans la tradition orientale

-

- Transmission orale et corporelle : Dans la tradition japonaise, l’enseignement ne se limite pas à des techniques, mais inclut une transmission d’état d’esprit, de valeurs, et même d’une certaine “présence”. Peyrache Sensei, en insistant sur la fidélité à l’enseignement reçu, permet à ses élèves de toucher du doigt cette dimension souvent oubliée.

- Respect des rituels et de l’étiquette : L’étiquette (reishiki) n’est pas une formalité vide, mais un moyen de cultiver l’attention, le respect, et la présence à chaque instant. C’est un aspect central de la pratique dans l'école d'aïkido traditionnel EPA ISTA.

- 3. Un aïkido “vivant” et non muséifié

-

-

Équilibre entre tradition et adaptation :

Fidélité ne signifie pas immobilisme. Peyrache Sensei, comme Tamura

avant lui,

sait adapter son enseignement aux élèves occidentaux sans trahir

l’esprit du

fondateur.

Cela demande une profonde compréhension de l’aïkido, tant sur le plan technique que philosophique. - Pratique comme recherche : L’aïkido n’est pas présenté comme un ensemble de recettes, mais comme une quête permanente d’harmonie, de justesse, et de conscience de soi.

-

Équilibre entre tradition et adaptation :

Fidélité ne signifie pas immobilisme. Peyrache Sensei, comme Tamura

avant lui,

sait adapter son enseignement aux élèves occidentaux sans trahir

l’esprit du

fondateur.

- 4. Pourquoi c’est si rare aujourd’hui ?

-

- Pression du marché : Beaucoup de dojos doivent “vendre” leur enseignement, ce qui pousse à simplifier, à standardiser, ou à mettre en avant des aspects spectaculaires.

- Manque de professeurs formés dans la tradition : Peu d’enseignants ont eu la chance de recevoir un enseignement aussi direct, proche, et exigeant que celui de Tamura Sensei. La plupart ne l'ont vu que dans des stages de 400 personnes autant dire qu'ils ne l'ont jamais connu.

- Culture de l’instantané : Les élèves veulent des résultats rapides, des ceintures, des “trucs qui marchent”, plutôt que de s’engager dans une voie longue et exigeante.

- 5. Ce que cela change pour le pratiquant

-

- Une pratique transformative : Quand l’aïkido est enseigné ainsi, il devient bien plus qu’un sport ou un art martial : c’est une école de vie, qui influence la manière d’être, de bouger, de penser, et d’interagir avec les autres.

- Un ancrage dans le “do” : On ne vient pas seulement pour apprendre des techniques, mais pour se travailler soi-même, dans le respect de la tradition.

- Une communauté de pratique : Les dojos comme EPA ISTA attirent des pratiquants qui partagent cette recherche, ce qui crée un environnement propice à l’évolution personnelle.

- En résumé :

- En suivant l’enseignement d’Alain Peyrache Sensei, nous avons la chance de pratiquer un aïkido authentique, où la fidélité à l’esprit du fondateur prime sur les dérives modernes.

- C’est une voie (do) exigeante, mais profondément enrichissante, qui permet de toucher du doigt ce que Morihei Ueshiba entendait par “la voie de l’harmonie”.

- le cœur de la tradition martiale japonaise : l’art ne sert pas à ajouter une compétence à sa vie, mais à changer sa manière d’être au monde.

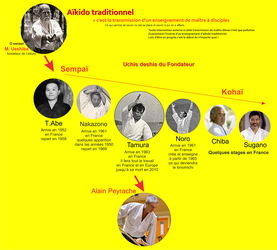

Aïkido traditionnel "vous êtes l'élève de quel maitre ?"

Filiation du fondateur de l'aïkido à Alain Peyrache sensei

du fondateur de l'aïkido à Alain Peyrache sensei

"Alain Peyrache sensei" est un des meilleurs élève de Tamura sensei

"Alain Peyrache sensei" est

un des meilleurs élève de Tamura sensei

- Les anciens pratiquants qui ont connu toutes les époques de l'aïkido qui sont devenus des élèves d'Alain Peyrache sensei sont unanimes.

- Une des raison : Alain Peyrache sensei a pratiqué l’aïkido pendant de longues années dans sa forme la plus traditionnelle, aux côtés des disciples directs du fondateur, notamment à l’époque des associations culturelles comme l’ACFA et l’ACEA. Ce cadre avait pour objectif de préserver l’aïkido de toute assimilation au sport, afin de maintenir une frontière claire entre ces deux univers. Ce point sera développé plus en détail sur ce site, et ses interventions télévisées en témoignent clairement.

- Pourtant, les jeunes générations semblent avoir oublié — pire, elles n’en ont même pas conscience — cette dimension essentielle. Persuadées d’être modernes et intelligentes, elles reproduisent le formatage sportif qui leur est familier, détruisant ainsi peu à peu cet art subtil tel que le fondateur l’avait conçu. Face à l’échec de leurs propres initiatives, certains veulent aller encore plus loin dans cette voie, en modernisant l’aïkido pour en faire un simple produit de consommation, adapté aux standards sportifs actuels. Résultat : une caricature affligeante de l’œuvre du fondateur, comme ce site permettra de le constater.

- " C'est en Alain Peyrache sensei qu'on a retrouvé l'enseignement de Tamura sensei"

- À l'image de Maître Tamura dont le surnom était dans le dojo de Morihei Ueshiba : "copie conforme" du fondateur.

- Alain Peyrache sensei est considéré par les anciens comme un des plus fidèles à l'enseignement de Tamura sensei, qu'il perpétue. Contrairement à certains qui se disent ses "héritiers" et qui font exactement l'inverse.

- "Si la plupart d'entre nous agissent dans leur propre intérêt, Alain Peyrache privilégiera toujours l'aïkido à ses intérêts personnels, car c'est la mission de chaque professeur.

- Le fondateur, Morihei Ueshiba, avait l'habitude de dire :

- « La voie de l'aïkido est semblable au fil d'un sabre : un pas de côté et vous n'êtes plus sur la voie, sans espoir d'y retourner… La voie (do) est dure, mais c'est la voie. »

- Son maître, Tamura Sensei, avait l'habitude de répondre

-

à quelqu'un qui lui proposait de faire

des entorses à la pratique de l'aïkido au profit de ses intérêts :

« Quand je serai mort et que je verrai le fondateur de l'aïkido,

vous croyez que je pourrais lui dire que je n'ai pas respecté son enseignement, pour ma satisfaction personnelle… ? »"

Liens utiles pour comprendre ce chapitre

Vous êtes l'élèves de quel maitre ?

Votre réponse indique la place

Alain Peyrache sensei fidèle à l'enseignement du fondateur de l'aïkido

"Vous êtes l'élèves de quel maitre ?"

- Pourtant, si vous croisez un Occidental, même très engagé dans la pratique d’un art martial,

- il vous demandera souvent : « Vous êtes de quelle fédération ? »

- Cette question révèle une vision profondément influencée par le

formatage sportif occidentale, où

toute activité physique est spontanément associée à une structure compétitive ou

administrative.

Pourtant, les arts martiaux japonais ne se réduisent pas à une discipline sportive car c'est les vidès de leurs contenus : ils portent unedimension culturelle, philosophique et traditionnelle bien plus large. - Ce n’est pas par manque de sérieux ou de bonne volonté,

-

mais parce que, dès l’enfance, on nous

apprend à penser le corps et l’effort à travers le prisme du sport, des

compétitions et

des

institutions. Malgré ses meilleures intentions, cette approche risque de

transformer —

parfois

sans

qu’il en ait conscience

—la pratique en une simple activité physique, vidée de sa profondeur originelle, une carricature, un simulacre.. - C'est tellement évident et normal, que personne ne remet en doute cette première approche. Ce qui entraine une suite d'erreurs et de pollutions de la pratique martiale.

- C’est là toute la force (et le piège) du conditionnement culturel :

- même avec une sincère envie de bien faire, on peut, sans le vouloir, altérer l’essence même de ce qu’on étudie.

- "C'est ainsi que fonctionne normalement notre cerveau. Lorsqu'il voit quelque chose de nouveau, il cherche s'il y a quelque chose qui ressemble vaguement à ce qu'il voit ou entend. Aussitôt, il utilise ce qu'il a en mémoire, ce qui, dans ce cas précis, ne correspond absolument pas à la réalité."

- Question pour aller plus loin :

- Comment, selon vous, pourrait-on concilier la rigueur des arts martiaux traditionnels avec les attentes et les réflexes des pratiquants occidentaux, sans perdre ce qui fait leur richesse ?

Pourquoi c'est la première question que vous pose un

Japonais ?

- Contrairement à un occidental un japonais connaît par sa culture le monde martial japonais

- il sait comment cela fonctionne. Alors qu'un occidental même pratiquant pour un professeur on a souvent une mauvaise idée victime de son formatage franco-français.

- La question **« Vous êtes l’élève de quel maître ? »** (「どの先生の弟子ですか?」) est profondément ancrée dans la culture des arts martiaux japonais (budō).

Elle reflète plusieurs valeurs et traditions importantes :

- ### 1. **Respect de la lignée et de la transmission**

- Dans les arts martiaux japonais, la relation maître-élève (師弟関係, *shitei kankei*) est sacrée. Chaque pratiquant est le représentant de son maître et de son école (*ryūha*). Poser cette question, c’est situer la personne dans une tradition, une histoire, et comprendre d’où vient son enseignement.

- ### 2. **Évaluation du niveau et de la légitimité**

- Connaître le maître permet d’évaluer indirectement le niveau technique, l’éthique et la crédibilité du pratiquant. Cela évite aussi les malentendus sur les styles ou les méthodes pratiquées, qui peuvent varier énormément d’une école à l’autre.

- ### 3. **Culture de l’humilité et de la reconnaissance**

- Au Japon, il est mal vu de se mettre en avant. En citant son maître, on montre qu’on ne s’attribue pas le mérite de ses compétences, mais qu’on les doit à l’enseignement reçu. C’est une marque de respect envers la hiérarchie et la tradition.

- ### 4. **Ouverture à l’échange**

- Si les deux pratiquants partagent le même maître ou une lignée commune, cela crée immédiatement un lien de confiance et facilite l’échange technique ou philosophique.

- **En résumé** :

- Cette question n’est pas une simple curiosité, mais une façon de situer l’autre dans le paysage martial, de montrer du respect et de créer un lien basé sur la tradition.

La filiation est un indicateur de crédibilité et de

sérieux

- Plus il y aura d'intermédiaire entre vous et le maitre,

plus l'aïkido sera déformé, pour n'avoir parfois plus aucun sens. - Plus il y a d'intermédiaires, plus l'information est dénaturée

- en raison d'un phénomène appelé la déperdition et la transformation du message. Chaque fois que l'information passe d'une personne à une autre, elle subit des altérations, soit involontaires, soit intentionnelles.

- Les causes de la déformation de l'information

- Plusieurs facteurs contribuent à la dénaturation de l'information dans une chaîne de communication :

-

- L'oubli : L'oubli est l'une des causes les plus courantes de la déperdition de l'information. En effet, la mémoire humaine a ses limites et une partie de l'information est perdue à chaque transmission. Les études sur la déperdition montrent que si on n'y prend pas garde, une grande partie de l'information transmise peut être perdue avant d'atteindre la cible.

- La subjectivité et l'interprétation : Chaque intermédiaire perçoit, interprète et reformule l'information à sa manière, en fonction de son propre point de vue, de ses connaissances et de ses biais. Une information peut être simplifiée à l'excès, des détails importants peuvent être omis, ou encore, elle peut être déformée pour s'adapter à une narration ou une opinion spécifique.

- L'exagération et la dramatisation : Pour capter l'attention ou rendre le message plus percutant, certains intermédiaires peuvent exagérer des faits ou ajouter des éléments sensationnels qui n'étaient pas présents dans le message original. Ce phénomène est particulièrement visible dans les médias.

- La manipulation : Dans certains cas, la déformation peut être délibérée et malveillante. C'est ce qu'on appelle la désinformation, qui vise à nuire à une personne ou à un groupe en diffusant de fausses informations. C'est le cas par exemple des rumeurs, des fausses nouvelles ou de la propagande.

- Le contexte et la hiérarchie : L'information peut également être altérée pour s'adapter à un contexte précis ou à des impératifs commerciaux. Les médias par exemple hiérarchisent l'information et choisissent ce qu'ils vont publier en fonction des sujets qui intéressent le plus leur public, ce qui peut influencer la manière dont l'information est présentée.

- Le téléphone arabe est un jeu où une phrase est chuchotée de personne en personne

- dans un cercle, de sorte que la phrase finale est souvent très différente de l'originale à cause des déformations au fil de la transmission, ce qui provoque des rires.

Liens utiles pour comprendre ce chapitre

Maitre d'aïkido ? une lourde responsabilité

Pas de respect de la voie sans connaissance de la filiation

Ueshiba puis Tamura puis Alain Peyrache sensei

Respect de la voie (do) Nyumon

Dans les dojos d’autrefois, au Japon quand vous « franchissiez la porte » nyumon, vous scelliez votre engagement de votre sang, vous juriez de ne jamais trahir ni le maître ni la voie.

À l’Aïkikai quand j’ai franchi la porte, on ne jurait plus sur le sang, mais il était nécessaire d’avoir 2 parrains qui se portait garants de vous.

1. Le Rôle et les Responsabilités du Maître d’Aïkido

- Le maître d’aïkido traditionnel, ou shihan, incarne bien plus qu’un simple enseignant. Il est le gardien d’un héritage spirituel, technique et philosophique transmis directement depuis le fondateur, Morihei Ueshiba.

- Son rôle s’articule autour de plusieurs responsabilités fondamentales :

- Transmettre l’enseignement originel :

- Le maître doit veiller à ce que chaque geste, chaque principe, chaque valeur de l’aïkido soit enseigné avec fidélité, sans altération ni interprétation personnelle excessive.

- Guider les disciples sur le chemin martial et spirituel :

- L’aïkido ne se limite pas à une pratique physique; il est une voie (do) de développement personnel, de paix intérieure et d’harmonie avec autrui.

- Préserver la lignée :

- Le maître est le maillon d’une chaîne ininterrompue reliant chaque pratiquant au fondateur. Il doit garantir que cette chaîne ne soit pas brisée ou corrompue.

2. L’Importance d’une Transmission directe maitre => élèves

"Non

Polluée"

- Cette relation est essentielle pour préserver la pureté de l’enseignement.

- L’aïkido traditionnel repose sur une relation directe et exclusive entre le maître et ses disciples. Cette relation est essentielle pour préserver la pureté de l’enseignement. Toute interférence extérieure — qu’elle vienne de fédérations, d’autres maîtres aux conceptions divergentes, ou de sources non autorisées — risque de diluer, déformer ou même trahir l’esprit originel de l’aïkido.

- Les fédérations et les institutions : Bien qu’elles puissent jouer un rôle administratif ou logistique, elles ne doivent pas s’immiscer dans le contenu pédagogique ou philosophique de l’enseignement. Leur intervention peut introduire des normes standardisées, des compromis techniques ou des interprétations qui s’éloignent de la vision du fondateur.

- Les maîtres aux filiations indirectes : Certains enseignants, bien que compétents, ont reçu un aïkido déjà interprété, modifié ou simplifié par plusieurs intermédiaires. Leur pratique peut ainsi s’éloigner de la source originelle, perdant en profondeur et en authenticité.

3. Les Risques des Conceptions Différentes

- Lorsque des conceptions différentes de l’aïkido se mélangent, plusieurs écueils apparaissent :

- La perte de la cohérence technique :

- Chaque maître interprète les mouvements et les principes à sa manière. Sans une filiation directe et claire, les techniques peuvent devenir floues, inefficaces ou contradictoires.

- La dilution de la philosophie :

- L’aïkido n’est pas un simple art martial, mais une voie de paix et d’harmonie. Des interprétations divergentes peuvent en faire un sport de compétition, une simple gymnastique, ou pire, un outil de violence.

- La confusion des élèves :

- Les pratiquants, surtout les débutants, ont besoin de repères clairs. Des enseignements contradictoires les désorientent et nuisent à leur progression spirituelle et technique.

4. Comment Préserver la Pureté de la Transmission ?

- Pour que l’aïkido traditionnel conserve toute sa richesse, plusieurs principes doivent être respectés :

- Choisir un maître dont la filiation est directe et reconnue :

- L’élève doit s’assurer que son maître a été formé par des disciples directs du fondateur ou, à défaut, par des enseignants dont la légitimité et la fidélité à l’enseignement originel sont incontestables.

- Éviter les mélanges d’influences :

- Un élève ne peut progresser pleinement s’il suit simultanément plusieurs maîtres aux visions opposées. Il doit s’engager pleinement dans une seule voie, sous la guidance d’un seul maître.

- Respecter la hiérarchie et la tradition :

- Le maître est le garant de la transmission. Son autorité ne doit pas être remise en cause par des instances extérieures ou des modes passagères.

5. Conclusion : L’Aïkido, un Art de la Fidélité

- L’aïkido traditionnel est un trésor qui ne se transmet pas, mais qui se vit et se préserve. Le maître en est le gardien, le disciple en est le dépositaire.

- Pour que cet art continue de rayonner dans sa pureté, il est impératif de protéger la transmission de toute pollution extérieure.

- C’est seulement ainsi que l’aïkido pourra continuer à offrir à ses pratiquants une voie d’épanouissement, de paix et d’harmonie, fidèle à l’esprit de son fondateur.

6. Nyumon c'est l'opposé du monde moderne, de la

consommation,

du

sport

- Pourquoi les traîtres sont méprisés dans la voie martiale

- Dans les arts martiaux traditionnels, la voie (ou Dō en japonais, Tao en chinois) représente bien plus qu’un simple ensemble de techniques de combat. Elle incarne une philosophie de vie, une discipline intérieure, un engagement envers des valeurs telles que le respect, la loyauté, l’humilité et la recherche de la vérité. Le maître, quant à lui, n’est pas seulement un instructeur : il est un guide spirituel, un modèle de droiture et de sagesse.

- Lorsqu’un pratiquant trahit cette voie ou son maître pour des raisons égoïstes — qu’il s’agisse de gloire personnelle, de pouvoir, d’argent ou de reconnaissance — il commet une rupture profonde avec l’essence même de la pratique martiale. Voici pourquoi une telle trahison est méprisée :

- 1. Violation de la loyauté

- La loyauté est l’un des piliers fondamentaux de la voie martiale. Trahir son maître, c’est renier celui qui a transmis son savoir, souvent avec patience, bienveillance et rigueur.

- C’est une forme d’ingratitude qui brise le lien sacré entre élève et enseignant.

- 2. Désacralisation de la voie

- La voie martiale est un chemin de transformation intérieure.

- La trahir pour des intérêts personnels revient à la réduire à un simple outil de domination ou de prestige, vidant ainsi sa dimension spirituelle et philosophique.

- 3. Égoïsme et orgueil

- L’ego est considéré comme l’un des plus grands obstacles dans la progression martiale.

- Un pratiquant qui agit par orgueil ou vanité démontre qu’il n’a pas compris les enseignements fondamentaux de la voie, qui prônent la modestie, le dépassement de soi et le service aux autres.

- 4. Danger pour la communauté

- Un traître peut semer la division, la confusion et le doute au sein d’une école ou d’un groupe.

- En agissant pour lui-même, il met en péril l’harmonie collective et l’intégrité de la transmission martiale.

- 5. Perte de l’honneur

- Dans de nombreuses traditions martiales, l’honneur est une valeur cardinale.

- La trahison est perçue comme une souillure morale, une perte de dignité qui discrédite non seulement le pratiquant, mais parfois aussi l’école ou le maître qu’il a trahi.

- Tout pratiquant doit défendre la voie (do)

- En somme, le mépris envers les traîtres dans la pratique martiale ne relève pas d’un simple jugement personnel, mais d’une défense des principes qui fondent cette voie.

- C’est une manière de préserver la pureté de l’enseignement, la noblesse du chemin, et le respect des liens sacrés qui unissent les pratiquants.